Luis Baldoceda, afamado creador de la tira de cómic Teodosio, murió el pasado mes de febrero a los 82 años de edad sin poder disfrutar la satisfacción de contemplarla recopilada. La serie, publicada en el diario peruano La Tercera de 1974 a 1980, nunca ha sido recogida en una edición compilatoria. Paradójicamente, el autor fallecido recibió homenajes públicos y su figura fue elogiada con calor, pero su trabajo permanece inalcanzable y quizá perdido para siempre, como la mayoría de sus originales. Desafortunadamente, esa deuda histórica no resulta una excepción en el panorama historietístico nacional.

El Perú es un país donde coexiste un continuo sentido de la maravilla con la crueldad de la realidad cotidiana; donde no cesan de surgir artistas incomparables en literatura, pintura, cómic o humor gráfico en medio de la estructura más precaria. Donde el milagro del arte puro llega envuelto en carencias dolorosas. Y de ahí también su particular encanto: es un lugar que euforiza y duele a la vez. En el Perú, los artistas pasan penurias para salir adelante y plasmar proyectos culturales cuesta un esfuerzo infinito. Pero, por eso mismo, aquí cada pequeña victoria (un libro editado, unas jornadas culturales materializadas) satisface infinitamente más que en sociedades sobreprotegidas como la europea, que tienen la sensibilidad abotargada ante la avalancha de producción y oferta.

El artista está solo

Como sucede con otros países, en mi función eventual de gestor cultural en Lima, donde llevo viviendo más de una década, a veces siento que no me muevo en el mundo de la cultura sino del hampa. Y no me refiero sólo a ese panorama desolador, común a muchos continentes, donde numerosos editores de literatura y cómic posponen eternamente pagarte las regalías por tu trabajo como autor, pero reeditan de continuo sin consignarlo a este, agenciándose todas las ganancias; cuando no cobran religiosamente sus subvenciones gubernamentales para obras que, por tanto, ya no necesitan encontrar público porque ya cuentan con un amplio margen de beneficio. En Perú la situación es similar, pero sin casi presencia del Estado, lo que le confiere a todo una pátina nihilista amedrentadora. Abundan los editores que cobran al autor por publicar y que, de paso, lo estafan con añagazas de trilero. Hay mil formas: la más común, no imprimiendo la cantidad de ejemplares prometida o no distribuyéndolos... ¡Incluso hay editores que, para captar escritores noveles y el contenido de sus bolsillos, les prometen por escrito que su debut literario será presentado por Mario Vargas Llosa! Y muchos jóvenes incautos muerden ilusionados el anzuelo y sueltan la panoja. Resultaría cómico si no fuera trágico…

En el cómic, de entre el abanico de editoriales semipiratas, profesionales independientes y los dos gigantes corporativos dependientes de sus empresas madre extranjeras pero con una política de edición autónoma (Penguin Random House y Planeta), casi todos los artistas, incluso los más furiosamente anticapitalistas, desean publicar en estas dos últimas multinacionales, porque les garantizan una distribución impecable y una contabilidad transparente al pasar por una supervisión internacional. Queda todavía la esperanza de que se incremente la inversión institucional en apoyar, o al menos preservar, el medio.

En los últimos años ha sido digna de aplauso la iniciativa ministerial Maneras peruanas, serie de cómics monográficos centrados en las vidas de “héroes cotidianos” de la historia del Perú, ofrecidos gratuitamente en versión virtual y que contó con el buen hacer de magníficos autores habituales del panorama peruano como Sheila Alvarado, Jesús Cossío, Brenda Lyz Román, Luis Morocho, César Santivañez, Rodrigo La Hoz, Lucho Rossell y un más que solvente etcétera. ¡Son historietas autóctonas que hablan de tú a tú sobre ciudadanos autóctonos! Y no hay tantas oportunidades de trabajar con remuneración en un mercado del cómic casi inexistente, invadido por las colecciones de superhéroes estadounidenses y con unos costos de producción (empezando por el papel) bastante mayores que los europeos.

Resulta asimismo elogiable el lanzamiento de estímulos económicos desde el mismo Ministerio de Cultura peruano para sufragar proyectos de literatura, ilustración y cómic. Bajo su amparo han podido ver la luz obras muy notables, como la reciente historieta de 200 páginas Marías que se van (Casa de Cartón, 2024), una vitalista aventura de época guionizada y dibujada por Gino Palomino, o el logrado híbrido de ilustración imbricada en el relato literario que conforma Un cuento y una canción (Barco de Vapor, 2018), de Sheila Alvarado, quien gracias al mismo recurso pronto lanzará un sugerente y visual ABC de la biodiversidad del Perú (Lumen). Pero la cuota de cara a la galería que cualquier respaldo oficial de dinero público debe cumplir deja a su suerte a artistas underground o francotiradores incómodos tan interesantes y necesarios para una cultura comiquera viva como David Galliquio o Eduardo Romero; en el ínterin, dibujantes punteros como Ale Torres o Rubén Sáez se instalan en España sin ser objeto aún de la atención debida por los aparatos culturales de su país natal y de adopción.

Otra iniciativa loable es la organización por parte de la Casa de la Literatura Peruana, en asociación con la Alianza Francesa, del ya asentado Concurso Nacional de Narrativa Gráfica, el cual, aunque obliga en sus bases a que sólo se pueda participar en modalidad dual (guionista más dibujante), supone un apoyo anual de incalculable valor a unos talentos nacionales, en su mayoría autodidactas, que están casi absolutamente abandonados por el sistema y la Administración en la consecución de sus sueños artísticos, enfocados casi siempre, por tanto, en el mundo de las redes como trampolín al mercado global.

Y en el apartado que al Perú le queda mucho —o todo— por recorrer es en el del rescate y preservación de su legado historietístico nacional.

Sencillamente, nadie, absolutamente nadie, se ocupa de ello.

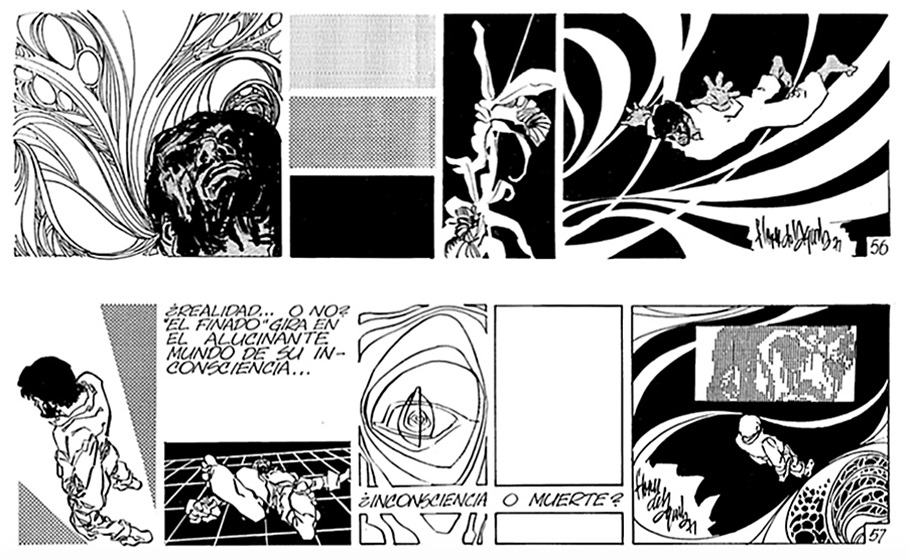

El caso ‘Selva misteriosa’

Desde una óptica editorial, pocas alegrías ha tenido la historiografía de la historieta peruana en la última década: quizás las más señaladas sean Mundo Cuy (Instituto Cultural Peruano Norteamericano, 2016), imponente catálogo de una celebrada exposición retrospectiva en torno a la carrera del más querido historietista del Perú, Juan Acevedo, creador del popular funny animal El Cuy (sus más de 40 años de tiras han sido recientemente recogidas en una cuidada edición por Penguin Perú), pero también de los mejores experimentos underground de los años setenta y ochenta a través de su imprescindible serie Pobre diablo; y BÚMM! Historieta y humor gráfico en el Perú: 1978-1992 (Reservoir Books, 2016), titánico ensayo/antología materializado merced al más que loable esfuerzo del escritor, curador y experto en cultura popular Alfredo Villar (con la colaboración de la especialista Carla Sagástegui), que de algún modo sigue la estela del ensayo clásico De Supercholo a Teodosio. Historietas peruanas de los sesentas y setentas (ICNA, 2004), del erudito Melvin Ledgard.

En 2018 me reuní con varios expertos peruanos (Gabriel Zárate, Iván Castillejo y Humberto Costa, miembros de la ya extinta pero seminal asociación de amantes del cómic Club Nazca de la Historieta, auténtica cuna de hoy reputados artistas y especialistas, como los también muy activos divulgadores Javier Prado o Mario Lucioni) para discutir la posibilidad de reeditar la tira de aventuras más legendaria de la historia del cómic peruano: Selva misteriosa, de Javier Flórez del Águila (Trujillo, 1934), publicada una sola vez en las páginas del diario El Comercio, desde el año 1971 a 1974. La idea era promover una modesta autoedición de unos 300 ejemplares financiada por micromecenazgo, teniendo en cuenta el no muy cuantioso público que podría estar interesado en un material tan añejo.

El obstáculo mayor lo presentó el propio autor, superviviente a una larga trayectoria artística desarrollada en revistas y diarios, que a sus 85 años nunca había visto una serie suya recopilada en libro: sus objeciones a nuestra propuesta se debían al hecho de que su obra ya era mítica sin necesidad de ser leída desde que apareciera publicada 50 años atrás. ¿Y si, al ser reeditada, el público decidía que a fin de cuentas su calidad no era para tanto? Tal vez fuera mejor y más inteligente para su ego seguir viviendo simplemente de esa leyenda inalcanzable a los lectores. Y es que así viven muchos veteranos artistas en el Perú: de la leyenda, puesto que su obra no está al alcance general o se ha perdido definitivamente. Además, el prestigio acumulado funciona a menudo mejor que la realidad, porque la solemnidad y la pompa públicas permiten impostar cualquier supuesta trascendencia cultural, sustituyendo en gran medida, en los círculos institucionales y en una sociedad tan burocratizada, el peso, incidencia y valor reales del arte de un artista.

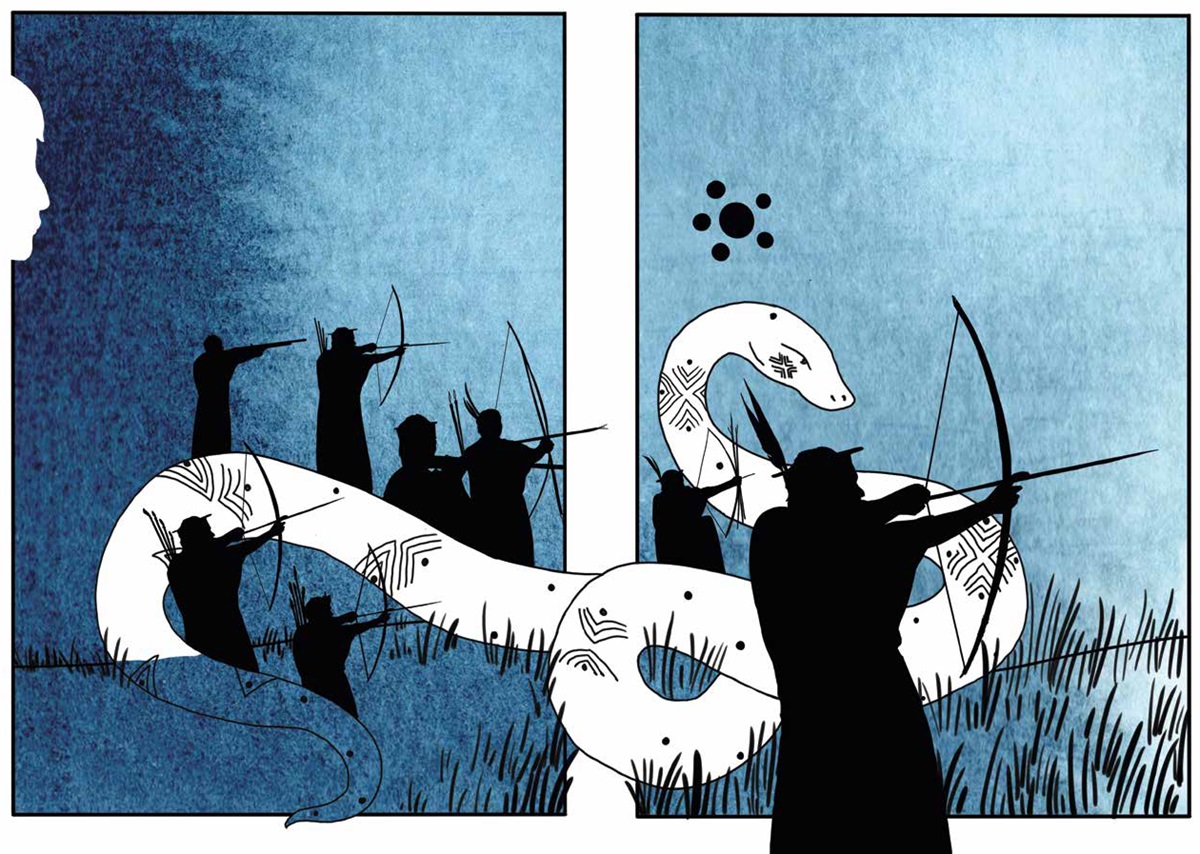

Afortunadamente, antes de embarcarnos en el impreciso mundo del crowdfunding y la autoedición, tuve el pálpito de que merecía la pena ofrecer una joya como Selva misteriosa a una editorial profesional: Planeta Perú. Su directora, María Fernanda Castillo, se interesó de inmediato por el proyecto y terminó financiando la recuperación y escaneo de las más de 750 tiras de la historieta ¡e imprimiendo 2.000 ejemplares! Su autor, un adelantado a su tiempo —incluso a sus contemporáneos estadounidenses— en cuestiones de respeto a sus creaciones y a la propiedad intelectual, se había asegurado de retener los derechos de reproducción de su serie para posibles recopilaciones futuras, así como había guardado religiosamente todas las páginas originales, perfectamente conservadas en su estudio.

El tomo compilatorio en cartoné, coordinado con el apoyo del editor limeño Giancarlo Román, terminó siendo un éxito y hasta ha contado con su edición española —pocas veces el país desfavorecido termina conquistando al país rico mediante una obra nacida en su propio caldo de cultivo cultural y con su seña de identidad intacta, en un mercado donde casi todo el material estadounidense se publica en España y casi todo el material español llega inevitablemente a Sudamérica, ¡pero casi nunca al contrario!—, además de proporcionar un justo anticipo económico al autor, hito nada desdeñable en un mundo editorial donde muchos editores cobran los gastos de imprenta a sus autores o les remuneran “con libros” (sic), para que puedan regalar o hasta vender por su cuenta algunos ejemplares…

Flórez del Águila vio por fin una obra suya —la más célebre de todas— recogida en un volumen precioso. Y también vio revalidado su prestigio sin discursos huecos por medio, ni elogios basados en el recuerdo remoto o la inercia de la reputación: medio siglo después, su trabajo real volvió a sustentar con creces su más que merecida notoriedad.

‘Avanzada’ de historietas

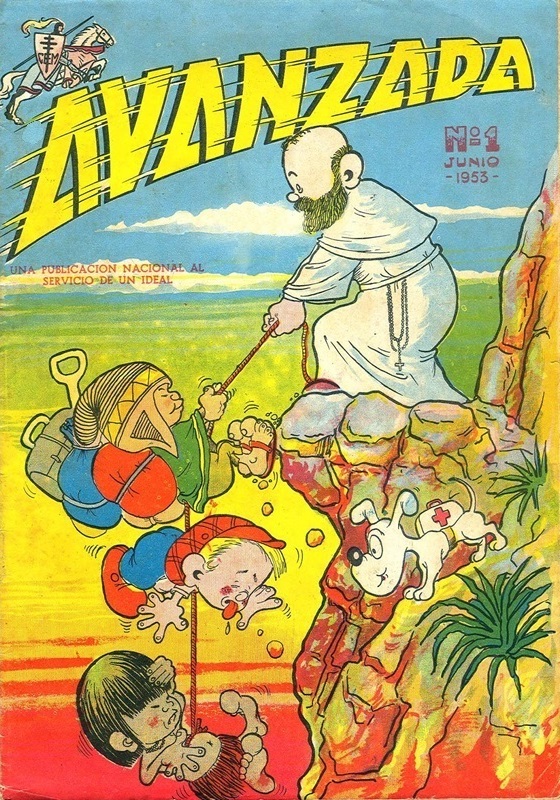

Flórez del Águila aprendió su oficio precisamente de los dos más grandes pioneros del cómic peruano: apenas unos años mayores que él, los dibujantes Hernán Bartra (Iquitos, 1932-2020) y Rubén Osorio (Jauja, 1931) se instalaron en Lima a inicios de los cincuenta y, todavía veinteañeros, unieron fuerzas creativas para lanzar una revista de cómic en un panorama editorialmente casi desértico, pues entonces las historietas nacionales tenían cabida en el soporte de los diarios de prensa y poco más. La revista se llamaría Avanzada, abarcaría una vida muy longeva para aquellos tiempos (casi 200 números de 1953 a 1968) y contaría para su financiación con el mecenazgo de la Cruzada Estudiantil Misional de la Iglesia católica y la dirección inicial del monseñor Ricardo Durand Flórez.

Obviamente, la carga de catolicismo paternalista y santurrón se dejaría sentir en varios de los contenidos de Avanzada, pero no necesariamente tanto como sería de esperar: una serie como Coco, Vicuñín y Tacachito, la saga enseña de Bartra —quien firmaba con el pseudónimo Monky—, plantearía como trasfondo una amistad fraterna no por catolicona menos genuina entre tres infantes procedentes de los tres hábitats convencionales reconocidos popularmente en el Perú, con sus tópicos inherentes, empezando por el orden en el que el título los alude: el niño blanco de Lima y costa (Coco), el niño andino de la “sierra” (Vicuñín) y el niño amazónico de la selva (Tacachito).

Tacachito es el último en unirse a este trío de críos aventureros y para ser aceptado deberá pasar sí o sí por el rito del bautizo católico como condición sine qua non; además, el mentor de los tres es un cura apropiadamente llamado Padre Cem (como las siglas del órgano financiador de la revista). Pero ni el cura se entromete demasiado en el discurrir de la acción (excepto en alguna ocasión en que llega a liarse a mundanos mamporros con los villanos) ni la visión de la serie se zambulle en un etnocentrismo limeño al cien por cien, dado que su autor es, para empezar, también “selvático”. Más esquizofrenia causa, en otras abundantes páginas de la revista, la exaltación oficial con estampas, historietas e ilustraciones de las hazañas de héroes peruanos que lucharon por la emancipación nacional y, en simultáneo, de los invasores españoles durante la cruenta Conquista, paradójicamente celebrados por igual; así como se festejarían con parejo entusiasmo tanto las hazañas independentistas como la cristianización del Perú. Extraños aliados hace la sentimentalidad del pasado mitificado.

De hecho, las mayores controversias que hoy generarían las historietas de Coco, Vicuñín y Tacachito vendrían desde la ya usual descontextualización efectuada con mentalidad actual de la violencia y códigos propios de la ficción infantil de entonces: varias viñetas muestran el consumo de cerveza por parte de uno de los niños con absoluta normalidad y otras reflejan el sexismo de la época al escenificar como natural la discriminación por parte del trío de chiquillos a su amiga Chelita, obligada a quedarse cuidando la casa mientras ellos se embarcan en mil y una aventuras. El detalle más extravagante: entre sus peripecias se narra el desmantelamiento de un cargamento de cocaína que arrebatarán de las manos de unos narcotraficantes en la ciudad portuaria de El Callao. Contemplar en una publicación católica orientada a la infancia una viñeta con uno de los niños mostrando dichoso una caja recuperada repleta de coca supone todo un impacto para el más ateo y laico de los lectores de este siglo. Nos preguntamos qué criterios usaban los padres religiosos para otorgar su sello de aprobación a viñetas y acciones como esa. Sin duda, eran otros tiempos.

En todo caso, Coco, Vicuñín y Tacachito obtuvo un merecidísimo éxito por lo trepidante de sus aventuras, por su buena intención al representar las tres tipologías mayoritarias popularmente aceptadas siete décadas atrás del censo peruano y hacerlo con una relativa “igualdad de condiciones” y, sobre todo, por el inmenso talento de su autor para el dibujo. Hernán ‘Monky’ Bartra ha sido uno de los más dotados dibujantes de la historieta peruana: yo que he sostenido en mis manos todos los originales que la familia Bartra conserva de esa serie, les puedo asegurar que jamás hubiera sospechado que fueron dibujados en los años cincuenta; por su dinamismo de trazo, modernidad narrativa y finura de su entintado, los emplazaría en plenos años ochenta y aun no me hubiera extrañado verlos clasificados como material realizado a inicios de los años noventa. Esas páginas son una pura maravilla y es una lástima que ya falten muchas de ellas —ausencia atribuida a robos cotidianos de conocidos o gente que pasaba por el domicilio de Monky—, sin que se conozca su paradero actual.

Un formidable héroe andino

Y fue precisamente Rubén Osorio, la otra mitad del alma de Avanzada —y hoy un apacible anciano de 93 años disfrutando su retiro en los vivificantes aires andinos de Jauja—, quien también haría historia al lanzar, un año antes del debut de su revista, una tira de aventuras titulada La cadena de oro en el ya extinto diario Última hora. Lo insólito de dicha tira es que estaba protagonizada por un apuesto mestizo llamado Juan Santos (en honor a uno de los líderes de las rebeliones indígenas contra los españoles en el siglo XVIII), aventurero repartidor de justicia que persigue a los diversos villanos (buscadores carroñeros de tesoros incaicos, criminales comunes, pero también hacendados abusivos) armado con una cadena mágica que lo protege de balas y maleficios.

El 12 de septiembre de 1952, Última hora anunció la insólita decisión de cesar de publicar tiras estadounidenses importadas y sustituirlas por nuevas tiras nacionales estrenadas al día siguiente: La cadena de oro fue una de ellas. También debutaron series humorísticas como Sampietri de Julio Fairlie, Serrucho de David Málaga o Boquellanta (literalmente, “boca de neumático”) del propio Monky. Tal hito provocó que décadas más tarde se eligiera con justicia el 12 de septiembre como fecha simbólica para instaurar el celebrativo Día de la Historieta Peruana. Lo irónico es que hoy pocos editores se atreverían a que volvieran a ver la luz masivamente unas tiras humorísticas muy crudas y grotescas en sus representaciones respectivas de los estereotipos del criollo machista, del ciudadano andino y del ciudadano afroperuano. Se considera patriótico celebrar esas historietas, pero a la vez se mantienen en el olvido voluntario por terror a haber de reconocerlas hoy desfasadas y muy impropias.

La cadena de oro, sin embargo, es todo lo contrario y se puede reivindicar sin miedo desde una perspectiva progresista: no sólo resulta interesante por tratarse de un modélico serial historietístico de aventuras vividas por un héroe rural y andino, con el desplazamiento que ello conlleva del punto de vista limeño tan habitual, es decir, desviándose deliberadamente del normativo enfoque centralista y del personaje urbano y criollo que suele protagonizar estas propuestas de ocio popular, para aceptar como prioritaria la visión campesina; sino que, además, al estar guionizadas y dibujadas por un artista de la sierra, incluyen un imaginario y cuadro de costumbres primordialmente serranos, alejados de la asepsia capitalina. Así, la ley del campo incita a que Juan Santos se enfrente a una avioneta a pecho descubierto, la haga caer arrojándole su cadena dorada cual proyectil implacable, como si fuera un Rambo avant le photogramme, y se huelgue junto a sus ufanos labriegos protegidos (de modo hoy muy políticamente incorrecto pero lícito en el código de valores de aquel género y coyuntura) de que todos los maleantes hayan muerto en la explosión del aparato. A la vez, La cadena de oro nos permite asomarnos a la colorida realidad provincial, como sucede en un jugoso episodio que se desarrolla durante las tunantadas jaujinas, fiesta patronal de danzas típicas que satirizan mediante vistosos disfraces a algunos personajes característicos del virreinato.

Así, en los años cincuenta, en medio de un clasismo y un racismo en pleno auge (y que todavía sigue siendo la gran lacra del Perú y de gran parte de América), Rubén ‘Osito’ Osorio aportó antes que nadie un orgulloso modelo de héroe andino dotado de perspicacia, apostura, belleza, valentía y estricto sentido de la justicia. Lo lamentable es que hoy, casi tres cuartos de siglo después, ni la población ni los medios peruanos conservan en su memoria un rastro palpable de ese cómic pionero. La opinión pública se ha olvidado de La cadena de oro. ¿Por qué? Sencillamente, porque no existe un tejido editorial que se haya ocupado ayer de mantener vivo el historial impreso de esa obra ni hoy de rescatar fenómenos populares de antaño y reliquias culturales como la mentada.

En el presente, el material original de la serie se ha perdido en gran parte y apenas sobrevive un 20% de las tiras dibujadas…

SOS historieta peruana

Para cualquier persona resulta inimaginable, descorazonador, concebir el estado de dejadez y abandono del patrimonio cultural popular peruano y en especial de su historieta. La labor de las grandes editoriales en ese terreno se revela muchas veces encomiable, porque nada las obliga a ello: Penguin Perú ha editado por ejemplo En la cara no (2021), creación moderna del renombrado periodista Óscar Malca y el excelente dibujante prematuramente desaparecido Mario Molina, una ambiciosa y sólida novela gráfica de 280 páginas cuya existencia no se debe claramente a ningún afán comercial, sino a que su responsable editorial, Jerónimo Pimentel, es uno de los pocos profesionales de la edición que aman y conocen a fondo el medio historietístico; el catálogo de Penguin Perú cuenta también con la mejor crónica viñetada de las violencias terrorista y estatal durante los años de Sendero Luminoso en Rupay, obra de Jesús Cossío, Lucho Rosell y Alfredo Villar; y otro de sus editores, Arthur Zeballos, acaba de alumbrar con éxito la necesaria y ya mencionada compilación más completa de El Cuy - Todas las tiras (2023) de Juan Acevedo; asimismo, Planeta Perú, tras su feliz experiencia con Selva misteriosa, publicará en 2025 sendos volúmenes con lo más selecto de las series Coco, Vicuñín y Tacachito y La cadena de oro.

Sin embargo, desconcierta que para esa labor de recuperación del patrimonio cultural nacional, que se presupone poco lucrativa y requiere de una inversión de esfuerzo poco amortizable, haya que recurrir a las dos mayores editoriales (lógicamente) mercantilistas de su territorio, cuando resulta obvio que la debería estar llevando a cabo el Ministerio de Cultura peruano. No es así. Y pocas instituciones más se inmiscuyen. Durante la producción del volumen recopilatorio de Selva misteriosa, me fue dado a conocer que el proyecto había sido presentado a la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar una subvención: según la versión que me relataron, al parecer dicha subvención fue rechazada bajo el argumento de que se trataba de un cómic “demasiado violento”. Dicha peregrina justificación, aplicada a una obra clásica publicada por primera y única vez durante los años setenta en el diario más importante del país sin restricciones de acceso por edad, trasluce el inmovilismo e ignorancia en algunos puestos de responsabilidad de las instituciones culturales, rémora que anquilosa la acuciante necesidad de políticas culturales expertas, dinámicas y modernas. No siempre es así, afortunadamente: una feliz excepción, por ejemplo, ha acontecido en provincias gracias al libro Tránsitos y retornos. Las historietas de Demetrio Peralta, volumen coordinado por el especialista Christian Reynoso, y que recupera obras de ese autor puneño publicadas en la revista Palomilla durante los años cuarenta, ahora reeditadas merced al buen hacer de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno.

De este modo, numerosos y venerables artistas fundamentales del cómic peruano ven cómo sus obras más señeras languidecen y terminan sepultadas en el olvido debido a que nadie las recoge en libro, mientras sus planchas originales se deterioran o extravían irremisiblemente: Chabuca de Luis Baltazar; El Supercholo (1957-1998) del guionista Diodoros Kronos (Francisco Miró Quesada) y los dibujantes Victor Honigman, Antonio Negreiros y Carlos Castellanos; El mundo es ancho y ajeno (1963-1964) de Ciro Alegría (adaptando su propia novela) y Gonzalo Mayo; las bellísimas páginas a plumilla de Marisa Godínez para la revista Monos y Monadas a finales de los setenta… y un largo etcétera, esperan turno para lograr un editor y a un apoyo institucional que no llegan. En las épocas de su publicación tampoco recibieron la atención merecida por parte de los medios y estamentos culturales. Como señala irónicamente Humberto Costa, enunciando una sencilla verdad extensible a tantas tradiciones nacionales, “en los años cincuenta no había textos con crítica de historietas, porque eran demasiado populares para ser tomadas en serio”.

A todo ello se suma, además, que gran parte de esos patrimonios ya están severamente dañados por el descuido en la conservación de las páginas originales, a menudo perdidas o robadas; cuando no son vilmente pirateadas por editores avispados mediante recopilaciones caseras e incompletas, mal reproducidas de ejemplares antiguos y vendidas obviamente sin permiso de sus autores o herederos ni retribución alguna. Autores que, por desgracia, se encuentran muchas veces sin recursos en su vejez —la seguridad social es casi una entelequia— ni manera de rentabilizar toda una vida dedicada al arte historietístico. En muchos casos abandonan este mundo sin ver reeditado el valioso fruto de su trabajo, como ha sucedido recientemente con el llorado Baldoceda.

El maltrato a estos autores de cómic y a sus obras alcanza en el Perú niveles sin parangón. Es hora de que eso cambie o en un futuro inmediato se habrán perdido definitivamente auténticas maravillas artísticas.

Y, con ellas, un pedazo del alma peruana.