No es fácil llegar hasta la comunidad boliviana de Challapampa, una región montaraz situada en la Isla del Sol, a orillas del lago Titicaca. Por allí no circulan los coches. La única manera de plantarse en sus calles desde la ciudad más grande de la región, Copacabana (a 155 km al noroeste de La Paz), es subirse a uno de los barcos que cada día cruzan el lago hasta Yumani, en el sur de la ínsula; desde allí, el viajero tiene dos opciones: o realiza una caminata de tres horas por una ruta precolombina o sube a un bote que lo lleve al norte de la isla, un lugar casi mítico, donde residen alrededor de 600 personas que viven de la pesca y la agricultura y donde solo hay una escuela.

A pesar de lo costoso del camino, la literatura ha logrado trepar hasta allí.

Lo hizo en el año 2022, de la mano de la iniciativa MEMo (Mediateca Móvil), que tiene como objetivo el fomento de la lectura en regiones y comunidades alejadas de los grandes centros de gestión cultural del país. Un proyecto puesto en marcha por el Centro Cultural de España en La Paz (CCELP), uno de los 16 Centros que conforman la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ubicados en un total de 15 países en América Latina y en Guinea Ecuatorial. En colaboración con agentes locales, estos Centros desarrollan una intensa actividad de cooperación, desarrollo y promoción cultural, constituyendo espacios de encuentro y ciudadanía, y lugares de referencia cultural en los territorios en los que se ubican.

La idea de MEMo es simple: “Se trata de la implementación de libreros en los espacios públicos de cada comunidad”, explica Juan Sánchez, director del CCELP. El librero no solo está cargado con alrededor de un centenar de títulos que a partir de entonces están totalmente disponibles para que los vecinos se los lleven a casa por unos días, sino que también funciona como una plataforma para que otros habitantes pongan sus propios libros a disposición de los demás y como espacio de conversación y debate cultural.

El proceso desde que se decide poner en marcha la iniciativa en un lugar hasta que esta llega a él se extiende alrededor de seis meses. Tras contactar con las autoridades de la zona, los responsables de MEMo inician una serie de diálogos con sus habitantes para conocer sus inquietudes, los problemas que les preocupan y sus intereses, con lo que elaboran el catálogo de lecturas: “Hay una parte que tiene que ver con la acción del CCELP, temas de Derechos Humanos, temas de género, medioambientales, etc.; y otra que tiene que ver con las solicitudes de la comunidad a la que vamos. Si vamos a una comunidad guaraní, pues habrá bibliografía en guaraní”, desgrana Sánchez. A su vez, los responsables de MEMo reflexionan junto a las comunidades locales sobre cómo se imaginan el futuro librero: cada uno es distinto en función de la región en la que se coloca y recoge las tradiciones o los símbolos más icónicos del lugar. Por ejemplo, el de Challapampa es una especie de tótem de tres cuerpos coronado por las cabezas de un puma, un cóndor y una trucha, que en la región representan la fuerza, la sabiduría y la abundancia. Pero la mimetización de los libreros con la comunidad no termina ahí: los encargados de elaborarlos son artesanos autóctonos que trabajan con materiales de la zona.

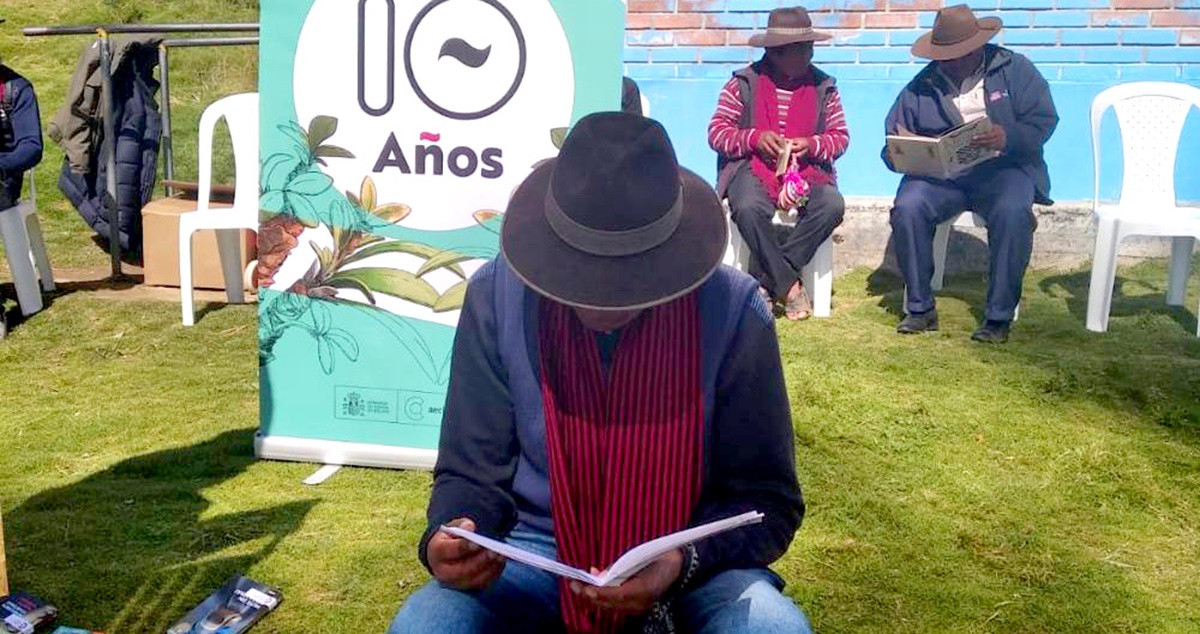

Una vez se han seleccionado los títulos y se ha construido el librero, los responsables del proyecto viajan hasta la comunidad elegida para realizar una entrega pública que va más allá de su colocación en el sitio elegido. En las primeras ediciones del proyecto, este acto iba acompañado de una serie de talleres culturales dirigidos a toda la población, pero desde 2023 también se escenifica una obra de teatro creada específicamente a partir de algunas de las historias que contienen los volúmenes y que resume parte de sus argumentos. De esta manera, se pretende incentivar el interés de la población por ellos.

“Entendimos que llevar talleres no era muy dinámico”, explica Miguel Alfaro, coordinador de MEMo. “Entonces pensamos en el teatro para llegar a algunas comunidades y penetrar en su imaginario; hablamos de comunidades a las que, a veces, solo se llega tras siete horas de transporte desde la ciudad principal. Concebimos el acto escénico como un elemento de divulgación. Queríamos llevar los trailers de los libros que estamos dejando y fusionar sus tramas: que haya un personaje de una historia que se cruce con otro de una distinta. La obra te muestra la colección, pero también cómo funciona el librero público”.

La participación de los jóvenes

Aunque la primera edición de MEMo se llevó a cabo en Challapampa, el proyecto no ha parado de crecer y, desde su creación, ha llegado ya a 15 comunidades repartidas por toda Bolivia en las que viven alrededor de 10.000 personas. Uno de esos lugares es Santa Rosa de Yacuma, en el departamento del Beni, donde la iniciativa cuenta con la colaboración del Proyecto Social Jasayé, que se dedica a apoyar a las comunidades de la Amazonía a través de la formación técnica y el desarrollo humano. En esta región, los jóvenes han sido el colectivo que más se ha interesado por el librero, como bien describe Nicolás Rocha, de 18 años, uno de ellos: “La lectura hasta ahora había estado plagada de libros que no nos llamaban mucho la atención y que nos aburrían; sobre todo, en el colegio. Estos nuevos libros nos han abierto a buscar nuevas lecturas. Usted puede pasar por las tardes por la plaza y ve a niños y jóvenes que disfrutan de leer ahí, o que se los llevan a casa y después los devuelven. Los niños son los más curiosos porque van a la plaza y ven uno bonito y ya se animan a leer”.

Pero el compromiso de la generación de Rocha con la idea no termina ahí. Él y algunos de sus amigos, preocupados por la manía de ciertos vecinos de no devolver los ejemplares que se llevan, han creado una pequeña campaña en redes sociales con vídeos en los que recuerdan la importancia de que estos libros vuelvan al librero para que otros puedan disfrutarlos. Aunque para Alfaro el asunto no es tan importante: “Para mí es una ganancia si estos libros no vuelven, porque significa que alguien les da un valor. O si lo cogieron y luego lo vendieron: el libro sigue circulando. Son libros que jamás hubiesen llegado a esos territorios y hoy están ahí. Y están circulando”.

No obstante, el proyecto no lo tiene fácil para calar en todas las franjas de población. Por ejemplo, algunas personas mayores de la región sufren dificultades para leer: “Aquí los adultos mayores no tienen lentes y, a veces, ni siquiera pueden moverse para llegar a la plaza”, dice Renato Rivero, responsable de comunicación de Jasayé. Aunque, como también señala entre risas, tampoco fue fácil, en los primeros tiempos, que los más pequeños se aproximasen al librero: “Los niños al principio le tenían miedo. Las primeras semanas se acercaban, abrían los libros y todavía miraban a la alcaldía por si alguien salía a regañarlos. Pero poco a poco ganaron confianza”. Ahora que la idea ya ha sido interiorizada por casi todos, el objetivo de Jasayé es que los vecinos se animen a donar sus propios libros.

Más allá de los beneficios que obtienen los habitantes de las comunidades en las que se desarrolla MEMo, los propios impulsores de la iniciativa también se llevan ciertas satisfacciones personales. Alfaro cuenta una de las suyas: “Desde Santa Rosa, me mandaron una foto con una notita de cuaderno escrita a mano dentro del librero que pedía libros sobre embarazo adolescente. Se notaba que era una niña que estaba dejando un mensaje de una relevancia que te mueve. Me acuerdo mucho de esa foto, la tengo dentro del archivo de imágenes que tenemos, porque para mí fue muy impactante la demanda y que MEMo tenga ese espacio de confianza y de diálogo”.

Y es que el proyecto también sirve como muestra de las preocupaciones de la población. Rocha tiene claro que las temáticas que más interesan a las personas de su entorno son, precisamente, la prevención del embarazo adolescente y los problemas medioambientales que azotan a la región del Beni.

Las naciones indígenas

En Bolivia existen 36 naciones o pueblos indígenas, cada uno con sus costumbres, idiomas y tradiciones en función del área geográfica en la que se encuentren. Se trata de poblaciones que, en algunos casos, casi no han tenido oportunidad de establecer contacto con otras regiones o personas del país. El proyecto MEMo ha llegado a seis de ellas, como la de Ese-Ejja en la comunidad indígena de Portachuelo Alto, en el municipio de Gonzalo Moreno, a unos 640 km al nordeste de La Paz, cerca de la frontera con Brasil. “Fue la primera vez que tuve que entrar con traductor”, recuerda Alfaro. Esta comunidad ha sido una de las pocas que nunca ha querido expandirse, por lo que el número de hispanohablantes entre los menores de 40 años es muy reducido; su idioma es el ese ejja. A consecuencia de esto, Alfaro y su equipo han tenido que producir sus propios libros: “Imprimimos los textos que ellos habían hecho a partir de narraciones orales y compusimos una única publicación en la que se recoge su historia”.

Esta es otra muestra más de cómo el proyecto resalta los valores de cada comunidad y hace partícipes a sus miembros. A Sánchez le viene a la mente otro ejemplo: “En las primeras ediciones no hubo un trabajo de selección de títulos y funcionábamos con lo que teníamos. Pero sí que hicimos un trabajo de mediación. Es decir, si llevábamos cuentos con un príncipe y una princesa europeos, los niños intervenían sobre el libro para hacer un príncipe y una princesa de su comunidad, con sus rasgos. Fue un proceso de intervención de los libros para hacerlos más próximos a ellos”. Alfaro resalta la implicación de algunas personas: “En algunos lugares, las madres la comunidad forraban los libros para que no se mojasen con la lluvia, como hacen con sus hijos cuando van a la escuela. Entienden que es un bien común”.

El equipo de Sánchez y Alfaro prepara ya una nueva edición de MEMo para el año 2025. Puede que a alguno de sus nuevos beneficiarios le suceda lo mismo que a Rocha, que, además de títulos con los que satisfacer su pasión por la lectura, también ha encontrado, gracias al proyecto, un futuro: : los libros que toma prestados le han dado pistas de hacia dónde puede encauzar su carrera profesional.